外部人材活用に期待?チーム人数の半数が業務委託になる可能性も

こんにちは。スキイキ広報担当です。

ここ数日、気温が高い日が続き、早くも夏の到来を感じますね。

さて、今回は外部人材活用について取り上げます。

「外部人材活用」という言葉に馴染みがない方も、「即戦力となる人材がチームに入ってほしい」「専門知識のあるプロの人材がチームメンバーの中にいたらいいのに」と感じたことのある方は少なくないはずです。

実際、多くの企業においても、そのようなプロの外部人材を活用できないか?という期待が高まっています。

本記事では、外部人材活用の現状から失敗談とその解決方法までご紹介します。ぜひ今回の内容を参考にプロ人材の活用へ踏み出してみてくださいね。

💡『スキイキ』とは…

マイナビが運営する、フリーランス・副業人材と企業をつなぐマッチングプラットフォームです。

専門性の高いスキルや経験を持つプロフェッショナルと必要業務に絞り協働関係を築くことで、企業が抱える人材・ノウハウ不足の解決をサポート。両者の出会いを通じ、個人には活躍とキャリア形成の機会を、企業には変化の激しい時代にあった柔軟なチーム作りのカギを提供します。

今後プロ人材に業務を委託する必要が高まる予想!一方失敗談も

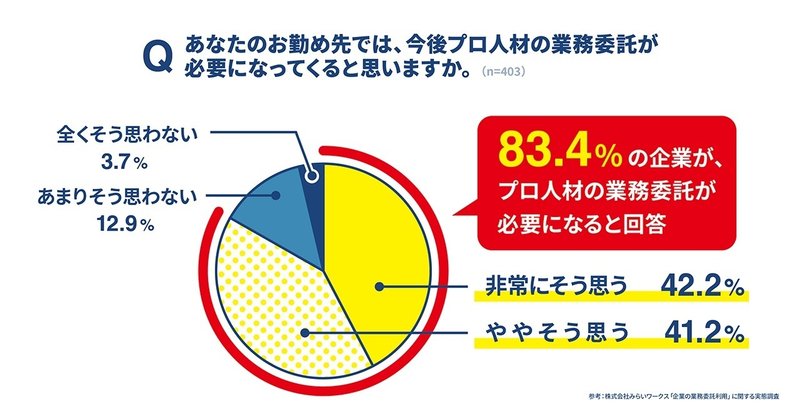

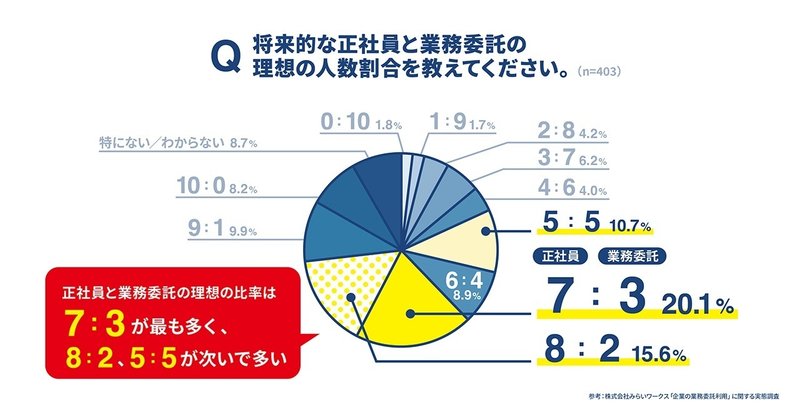

2022年3月に株式会社みらいワークスが403名を対象に行った、「企業の業務委託利用」に関する実態調査によると、「今後プロ人材の業務委託が必要になる」と回答した企業が83.4%に上ることが明らかになりました。

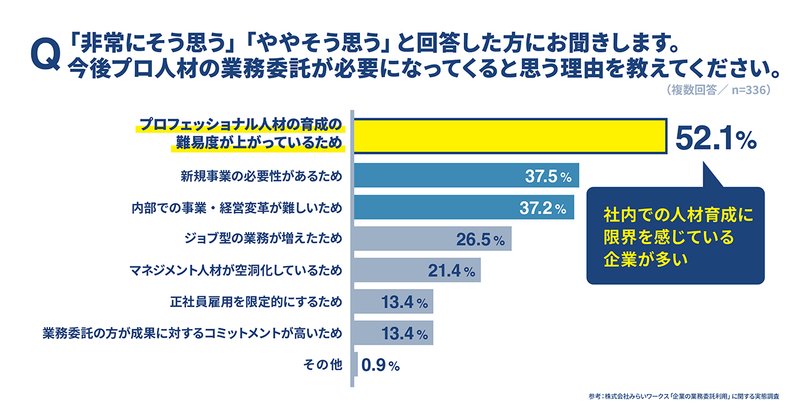

プロ人材の業務委託が必要になる理由としては、「プロフェッショナル人材の育成の難易度が上がっているため」「新規事業の必要性があるため」「内部での事業・経営変革が難しいため」が上位を占め、今後さらに急激な変化が見込まれる市場へ対応しようという動きがうかがえます。

特に、52.1%と最多となった「プロフェッショナル人材の育成の難易度が上がっているため」という回答の背景にはDX(デジタルトランスフォーメーション)推進やAI活用といった最新技術に明るい人材を求めていることが考えられるでしょう。

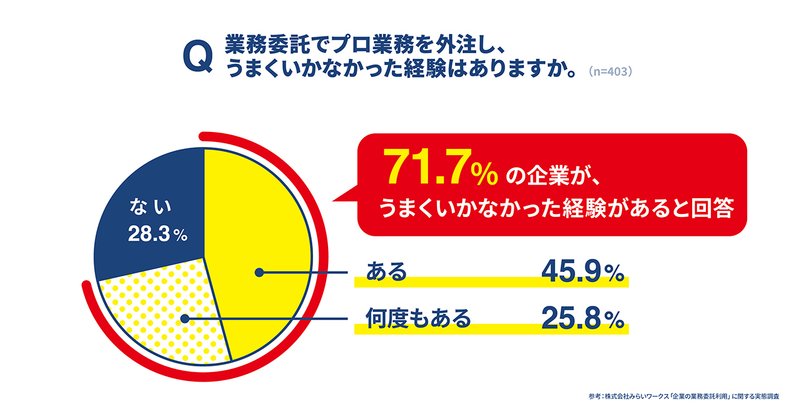

このようにプロ人材への期待が高まる一方、実際に業務委託した中で失敗した経験を持つ企業は少なくありません。

同調査によると、うまくいかなかった経験が「ある」が45.9%、「何度もある」が25.8%という現状が見えてきます。

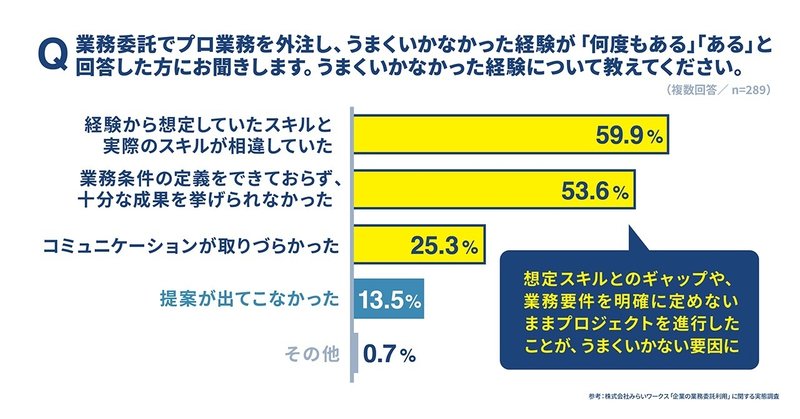

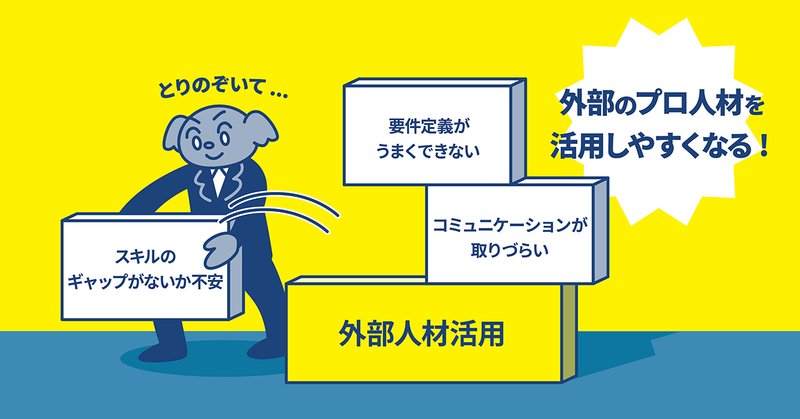

「経験から想定していたスキルと実際のスキルが相違していた」「業務要件の定義ができておらず、十分な成果をあげられなかった」「コミュニケーションが取りづらかった」「提案が出てこなかった」などの失敗経験をしているようです。

現状を踏まえた回答が多いせいか、将来的な正社員と業務委託の理想の人数割合については、「正社員7、業務委託3」「正社員8、業務委託2」のように正社員の人数割合が多い回答が目立つ結果となっています。

ただ、今後の人材活用の状況によっては人数割合も変わる可能性があると考えられます。

外部人材活用の失敗談から学ぼう!解決のためのポイントを解説!

ここからは、調査の中にもあった外部人材活用の際に、失敗しないためのポイントをご紹介していきます。

【失敗①】スキルのミスマッチが発生した

まず1つめ、「経験から想定していたスキルと実際のスキルが相違していた」という失敗を避けるためには、下記の3点を押さえておくことが重要です。

①人材の要件を固める

②面談対応に現場担当者を必ず入れる

③人材が「できること」を確認する

事前に求める経験・スキルなどの要件を明文化して、面談でそれを確かめることを意識すると良いでしょう。また面談の際には、人事担当者だけでなく、実際に業務を一緒に行う現場担当者も同席して、人材のスキルがマッチしているかを確認することも重要です。

過去の経験や役職などを聞くことも重要ですが、今「できること」は何か?をしっかり確認しておきましょう。

過去記事で採用ミスマッチの改善策を解説しているので、こちらも合わせてチェックしてみてくださいね。

【失敗②】期待していた成果が上げられなかった

2つめ、「業務要件の定義をできておらず、十分な成果をあげられなかった」という失敗を避けるためには、KGI、KPIを設定することが大切です。

KGIは、達成したい最終目標、KPIはその目標を達成するための指標を表します。

KGI:達成したい最終目標

KPI:その目標を達成するための指標

外部人材に委託する業務について目標設定を行うために、その前提となる事業・プロジェクトのKGI、KPIを改めて見直してみましょう。そうすることで、外部人材に参画してもらう目的や役割が明確になるため、自ずと業務要件が定義しやすくなると考えられます。

KGIやKPIの設定方法の詳細は下記を確認してみてくださいね。

【失敗③】コミュニケーションが取りづらかった

そして3つめ、「コミュニケーションが取りづらかった」という課題の解決策として、前提のすり合わせを適切に行うことや、チーム内で発言しやすい状態を作ることがポイントです。

外部人材にどの程度入ってもらうかは場合によって異なるので、コミュニケーション手段や頻度、その企業内での文化などを事前に共有し、すり合わせておくことが重要です。また、チームでのミーティングの際に発言しやすいような環境作りはマネージャーが行うと良いでしょう。

チームメンバー一人ひとりの背景を理解し、日々コミュニケーションを取ることで、業務の中でも提案が生まれやすくなると考えられます。

発言を自由にしたり、行動したりしやすい「心理的安全性」の高いチーム作りについては、以下の記事で解説していますので、合わせて確認してみてください。

また、オンラインでのやり取りが多いからこそ意識すべきコミュニケーション術もあるので、押さえておくと良いでしょう。

ここまで、失敗から学ぶ外部人材活用のポイントをお届けしてきました。こちらのガイドブックにも詳しくまとめてあるので、ぜひダウンロードしてみてくださいね。

🎁【無料DL可】『はじめての外部人材活用ガイドブック』でできること!

"案件増加に対応するための即戦力確保"や"コア社員の業務効率化"など、様々な企業が抱える人材課題の解決のヒントとしてご活用いただいております!ぜひダウンロードしてみてください✨

スキイキはこう考える!業務委託の人数割合は今後増加するのでは?

先述した調査結果によると、将来的に理想とする正社員と業務委託の人数割合は「正社員7、業務委託3」が最多の20.1%でしたが、今回ご紹介したような失敗経験に対する解決策が確立してくれば、「正社員5、業務委託5」など業務委託の比率が上がってくるのではないかと考えられます。

外部人材に業務委託した経験が少ない企業にとっては、プロ人材一人ひとりの活用経験次第で、今後の人材活用方針を左右することは容易に想像できます。

求める職種の人材を活用している事例をチェックしてみたり、失敗経験をした企業から学んだり、スキイキのようなサービスを活用してアドバイスを求めたりするなど、事前に情報を得ておくことが、プロ人材活用の成功へのカギとなるでしょう。

スキイキのサービスには、企業と人材のミスマッチを解消するために効果的な「Co-work採用」もあり、実際に上手く活用している企業も出てきています。

ぜひそういった事例を参考にしながらプロ人材の活用を検討してみてくださいね。

* * *

いかがでしたか。

外部人材活用に対して、企業が抱える課題と解決方法について解説してきました。外部人材を含めたチーム作りを検討していく必要があると感じた方もいらっしゃるかもしれません。

チーム作りは、マネジメントももちろん重要ですが、組織体制の部分も重要です。チームの適正人数に関してのポイントも紹介しているので、参考にしていただければと思います。

今回の記事でより外部人材活用について詳しく知りたいと感じた方は、ぜひ以下の資料のダウンロードだけでもお試しくださいね。